淑女漫迷

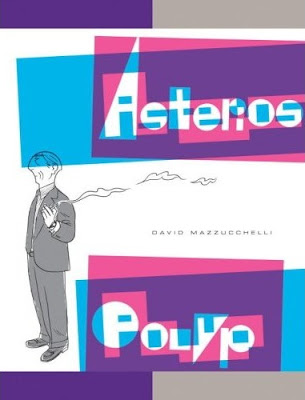

我没看过《风云》或《中华英雄》,被朋友笑话『淑女』。当然,跨入2010年这个关键时刻,『淑女』和『处女』一样令人尴尬。可是淑女对武侠类漫画没兴趣,剑和血只能以金庸古龙的文字呈现,画成赤裸裸的图像唯恐抹杀想象空间。 其实,淑女很好奇,每当逛书局经过『manga』地带,总是见到偎依着书架或盘坐在地上,被漫画征服或有意征服漫画的漫迷。他们身上T恤的标语图案,无不标榜着个人的社会立场,或如何地没有立场。 那几排书架有一种独特的气质,年轻漫迷之间分享着共同的狂热,周围划了一圈隐形界线。『别傻了!』我告诉自己。『你一脚踩进去,不怕盖世魔王或什么北饮狂刀把你一分为二吗?』好奇敲门,胆怯不敢应门。胆怯说:『那么水汪汪娇滴滴的少女漫画呢?』好奇露出鄙夷之色,只差没一脚踢爆胆怯的胆。 简而言之,在淑女的字典里,漫画等于武侠、格斗、超人、奇幻、美少女、校园恋爱和色情。为了这一个非常肤浅的理解,我愿意忏悔。别笑,我是说真的。 在忏悔房里,《Asterios Polyp》是神父。无需踩过漫迷地雷,或蒙漫画达人的恩准,只稍花点钱,就不胜万千之喜了。原因只有一个:这本书类别为Graphic Novel,而非Comics。 什么是Graphic Novel?顾名思义,是绘本小说。可是凡说绘本,难免联想到几米:画面精美,文字简短,故事清纯,篇幅不大。可是,《Asterios Polyp》不是这样。 首先,《Asterios Polyp》是一本面积26.4x20x3公分重1.2公斤344页的硬皮书。主角Asterios Polyp是个傲慢自大的建筑师,总爱把哲学和理论挂在嘴边。但是除此之外,他未建过一栋建筑物。从风光到潦倒,从自我到自审,作者描绘的方式套句英文说,是with style。 作者David Mazzucchelli采用不同的笔触,如横线、圆点、字母、图形,来表现同一个人或不同的人的性格与情绪。比如善良温柔的雕塑家女主角,一旦情绪敏感和不安时,作者用粉红色交叉复杂的细线条表现。而男主角发表他的美学伟论和人生哲理时,作者以浅蓝色几何图形勾画他强烈的人体结构。 再者,作者选择特定的主色代表不同时间,无论是现实、记忆、或和夭折的胞弟在另个空间对话,都不需要文字交代,读来仿若看电影穿越时空的错置感觉。作者应用各种技巧,如重叠对话框营造抢话的效果,或一整页寥寥数笔传...